|

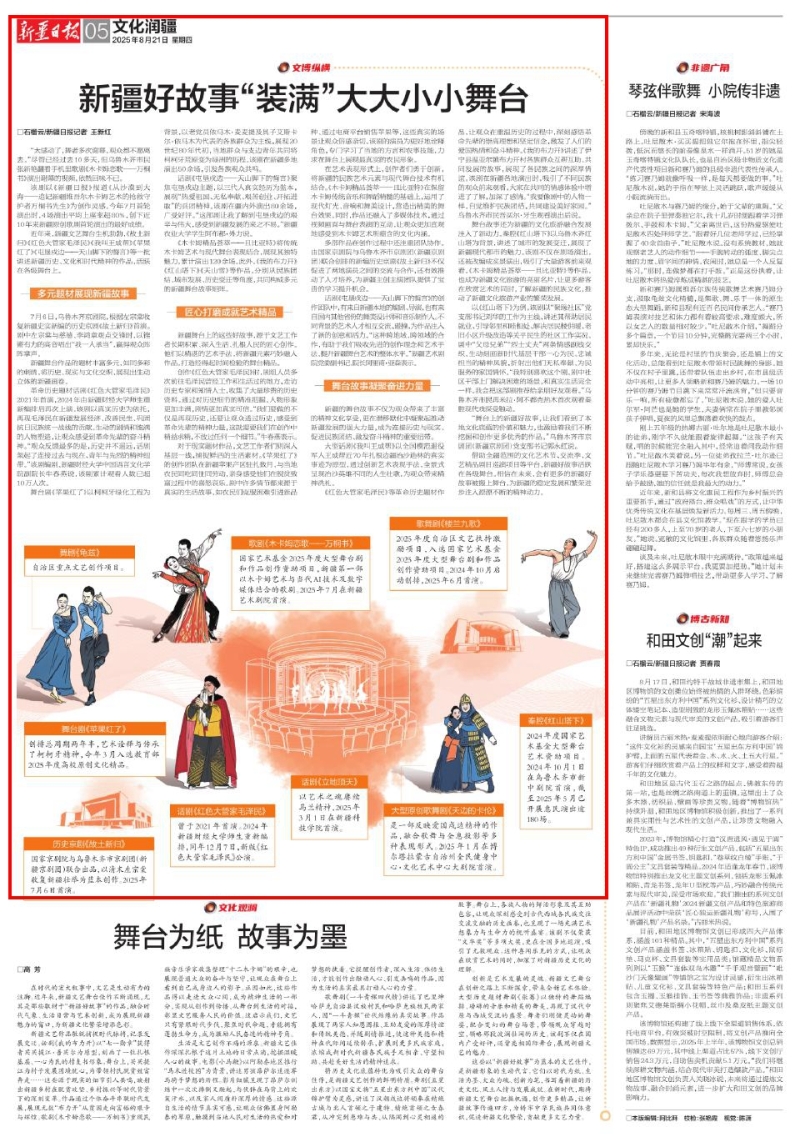

石榴云/新疆日报记者 王新红 “太感动了,舞者多次谢幕,观众都不愿离去。”尽管已经过去10多天,但乌鲁木齐市民张新艳翻看手机里歌剧《木卡姆恋歌——万桐书》演出谢幕的视频,依然回味不已。 该剧以《新疆日报》报道《从沙漠到大海——追记新疆维吾尔木卡姆艺术的抢救守护者万桐书先生》为创作灵感。今年7月首轮演出时,4场演出平均上座率超80%,创下近10年来新疆原创歌剧首轮演出的最好成绩。

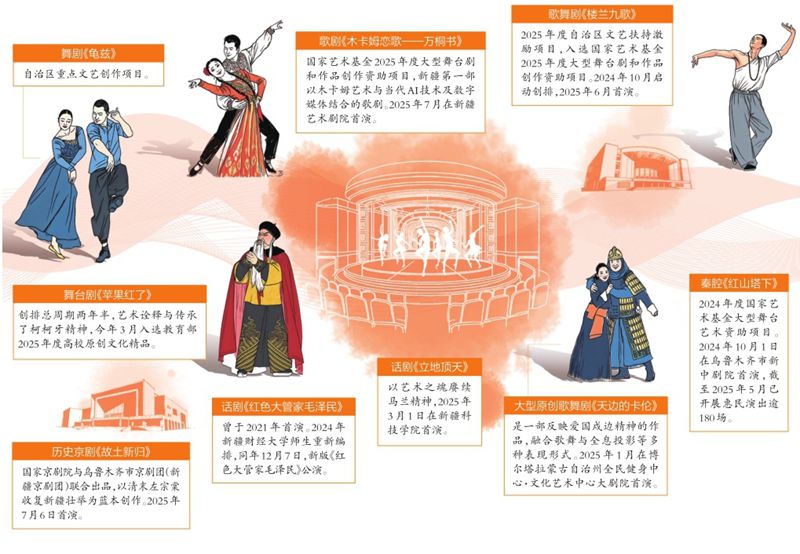

近年来,新疆文艺舞台生机勃勃,《故土新归》《红色大管家毛泽民》《我叫王成帮》《苹果红了》《屯垦戍边——天山脚下的誓言》等一批讲述新疆历史、文化和时代精神的作品,活跃在各级舞台上。 多元题材展现新疆故事 7月6日,乌鲁木齐京剧院,根据左宗棠收复新疆史实新编的历史京剧《故土新归》首演。剧中左宗棠与慈禧、李鸿章观点交锋时,以铿锵有力的高音唱出“我一人承当”,赢得观众阵阵掌声。 新疆舞台作品的题材丰富多元,如同多彩的刺绣,将历史、现实与文化交织,展现出生动立体的新疆画卷。

话剧《红色大管家毛泽民》演出剧照。陈东飞摄 革命历史题材话剧《红色大管家毛泽民》2021年首演,2024年由新疆财经大学师生重新编排后再次上演。该剧以真实历史为依托,再现毛泽民在新疆发展经济、改善民生、巩固抗日民族统一战线的贡献。生动的剧情和饱满的人物塑造,让观众感受到革命先辈的奋斗精神。“观众反馈最多的是,历史并不遥远,话剧架起了连接过去与现在、青年与先烈的精神纽带。”该剧编剧、新疆财经大学中国语言文化学院副院长牛春燕说,该剧累计观看人数已超10万人次。 舞台剧《苹果红了》以柯柯牙绿化工程为背景,以老党员依马木·麦麦提及其子艾斯卡尔·依马木为代表的各族群众为主线,展现20世纪80年代初,当地群众与支边青年共同将柯柯牙荒原变为绿洲的历程。该剧在新疆多地演出50余场,引发各族观众共鸣。 话剧《屯垦戍边——天山脚下的誓言》聚焦屯垦戍边主题,以三代人真实经历为蓝本,展现“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神。该剧在疆内外演出80余场,广受好评。“这部剧让我了解到屯垦戍边的艰辛与伟大,感受到新疆发展的来之不易。”新疆农业大学学生阿布都·外力说。 《木卡姆精品荟萃——且比亚特》将传统木卡姆艺术与现代舞台表现结合,展现其独特魅力,累计演出120余场。此外,《我的布力开》《红山塔下》《天山雪》等作品,分别从民族团结、城市发展、历史变迁等角度,共同构成多元的新疆舞台故事矩阵。 匠心打磨成就艺术精品 新疆舞台上的这些好故事,源于文艺工作者长期积累、深入生活、扎根人民的匠心创作。他们以精湛的艺术手法,将新疆元素巧妙融入作品,打造经得起时间检验的舞台精品。 创作《红色大管家毛泽民》时,剧组人员多次前往毛泽民曾经工作和生活过的地方,走访历史专家和知情人士,收集了大量珍贵的历史资料。通过对历史细节的精准把握,人物形象更加丰满,剧情更加真实可信。“我们要做的不仅是再现历史,还要让观众透过历史,感受到革命先辈的精神力量,这就需要我们在创作中精益求精,不放过任何一个细节。”牛春燕表示。 对于现实题材作品,文艺工作者们则深入基层一线,捕捉鲜活的生活素材。《苹果红了》的创作团队在新疆苹果产区驻扎数月,与当地农民同吃同住同劳动,亲身感受他们在脱贫致富过程中的喜怒哀乐。剧中许多情节都来源于真实的生活故事,如农民们克服困难引进新品种、通过电商平台销售苹果等,这些真实的场景让观众倍感亲切。该剧的演员为更好地诠释角色,专门学习了当地的方言和农事技能,力求在舞台上展现最真实的农民形象。 在艺术表现形式上,创作者们勇于创新,将新疆的民族艺术元素与现代舞台技术有机结合。《木卡姆精品荟萃——且比亚特》在保留木卡姆传统音乐和舞蹈精髓的基础上,运用了现代灯光、音响和舞美设计,营造出精美的舞台效果。同时,作品还融入了多媒体技术,通过视频画面与舞台表演的互动,让观众更加直观地感受到木卡姆艺术所蕴含的文化内涵。

历史京剧《故土新归》演出剧照。鞠秀琦摄 多部作品在创作过程中还注重团队协作。由国家京剧院与乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)联合创排的新编历史京剧《故土新归》不仅促进了两地演员之间的交流与合作,还有效推动了人才培养,为新疆主创主演团队提供了宝贵的学习提升机会。 话剧《屯垦戍边——天山脚下的誓言》的创作团队中,有来自新疆本地的编剧、导演,也有来自国内其他省份的舞美设计师和音乐制作人。不同背景的艺术人才相互交流、碰撞,为作品注入了新的创意和活力。“这种跨地域、跨领域的合作,有助于我们吸收先进的创作理念和艺术手法,提升新疆舞台艺术的整体水平。”新疆艺术剧院党委副书记、院长阿里甫·亚森表示。 舞台故事凝聚奋进力量 新疆的舞台故事不仅为观众带来了丰富的精神文化享受,更在潜移默化中凝聚起推动新疆发展的强大力量,成为连接历史与现实、促进民族团结、激发奋斗精神的重要纽带。

话剧《我叫王成帮》演出剧照。麦尔当·黑尼摄 大型话剧《我叫王成帮》以全国模范退役军人王成帮近70年扎根边疆治沙造林的真实事迹为原型,通过创新艺术表现手法,全景式呈现治沙英雄不同的人生壮歌,为观众带来精神洗礼。 《红色大管家毛泽民》等革命历史题材作品,让观众在重温历史的过程中,深刻感悟革命先辈的崇高理想和坚定信念,激发了人们的爱国热情和奋斗精神。《我的布力开》讲述了伊宁县温亚尔镇布力开村各族群众互帮互助、共同发展的故事,展现了各民族之间的深厚情谊。该剧在新疆各地演出时,吸引了不同民族的观众前来观看,大家在共同的情感体验中增进了了解,加深了感情。“我要像剧中的人物一样,自觉维护民族团结,共同建设美好家园。”乌鲁木齐市民吾买尔·牙生观看演出后说。 舞台故事还为新疆的文化旅游融合发展注入了新动力。秦腔《红山塔下》以乌鲁木齐红山塔为背景,讲述了城市的发展变迁,展现了新疆现代都市的魅力。该剧不仅在剧场演出,还被改编成实景演出,吸引了大量游客前来观看。《木卡姆精品荟萃——且比亚特》等作品,也成为新疆文化旅游的亮丽名片,让更多游客在欣赏艺术的同时,了解新疆的民族文化,推动了新疆文化旅游产业的繁荣发展。 以《红山塔下》为例,该剧以“聚缘社区”党支部书记刘华的工作为主线,讲述其帮助居民就业、引导邻里和睦相处、解决居民楼供暖、老旧小区升级改造等关乎民生的社区工作实况。剧中“父母兄弟”“烈士丈夫”两条情感副线交织,生动刻画新时代基层干部一心为民、忠诚担当的精神风貌,折射出他们无私奉献、为民服务的家国情怀。“我特别喜欢这个剧,剧中社区干部上门解决困难的场景,和真实生活完全一样。我会把这部剧推荐给亲朋好友观看。”乌鲁木齐市民再米拉·阿不都克热木首次观看秦腔现代戏深受触动。 “舞台上的新疆好故事,让我们看到了本地文化底蕴的价值和魅力,也激励着我们不断挖掘和创作更多优秀的作品。”乌鲁木齐市京剧团(新疆京剧团)党支部书记郭永红说。 借助全疆范围的文化艺术节、交流季、文艺精品剧目巡演项目等平台,新疆好故事活跃在各级舞台。相信在未来,会有更多的新疆好故事被搬上舞台,为新疆的稳定发展和繁荣进步注入源源不断的精神动力。

责任编辑:加尔肯古丽·吐尔逊

|