|

刘婷 翻开赵青阳老师《喀什七月》的手稿,最先触动我的,是字里行间漫溢的 “共生” 气息 —— 既是喀什大地与相聚于此的人们的共生,也藏着乡村振兴浪潮里,这片土地与时代同频的新生。看到窗外的喀什古城正泛着碎金似的光,恍惚间觉得,这光和书里魏晋站在猎鹿人旅社屋顶看见的光,该是同一片,都照着 “大地养人,人护大地;日子兴旺,情谊绵长” 的朴素道理。

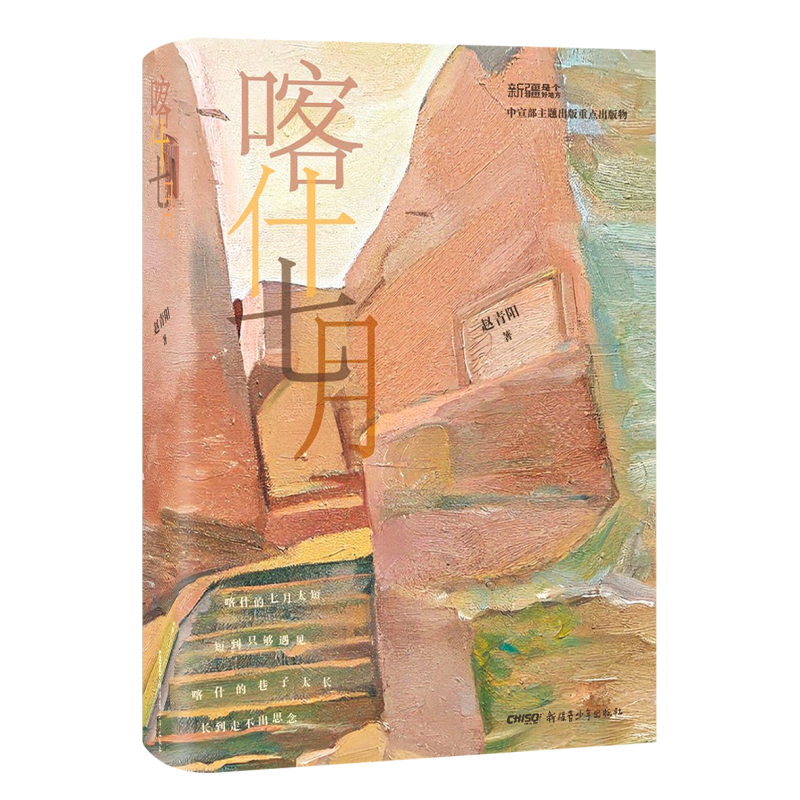

《喀什七月》封面 资料图 读这部书稿的日子里,我总想起走在老城巷子里的感受:脚下的土是软的,墙头上垂落的葡萄藤带着潮气,维吾尔族老人递来的酸奶疙瘩酸得人眯眼,转头却又被茶馆对面烤包子的香气勾着走。不少作家写新疆时,总说 “大地会自己说话”,读《喀什七月》才知道,喀什的每一粒沙、每一块砖、每一条河,说的都是 “共生” 的故事 —— 是人们依偎着大地谋生,也一起把乡村的日子往暖里焐,把彼此的情谊往深里扎的故事。 书里的魏晋,多像个被风吹来的人啊。从上海的弄堂到云南的小城,再回到喀什,他揣着回忆,走了半辈子才找到 “根”。这份寻根的念想,看似细碎却藏着执拗 —— 就像喀什古城,曾经也有污水横流的清晨,有老房子拆与不拆的纠结,可藏在这些纠结里的,是各民族对故土共同的牵挂,是 “要一起把家乡建好” 的默契。帕夏家的老店铺要拆迁时,街道办胡主任没急着推进,一遍遍耐心做老人的思想工作,怕的是拆了老人心里的念想;魏晋想办法帮喀什博依建立电商平台,苏孟培训村民运营网店,图的是让乡亲们的好日子有奔头 —— 没人把 “团结” 挂在嘴边,可递一杯奶茶、搭一次手、帮着谋条出路,情谊就像老城墙上的藤蔓,悄无声息地缠在了一起,早已埋下了同心同力的种子。 如今,“一带一路” 的风,吹得喀什经济自贸试验区活了起来 —— 书里魏晋当初守着旅社不放手,是看准了喀什 “会好起来”,书里的那些,如今在自贸试验区里成了常态:中欧班列载着满箱货物在铁轨上呼啸奔驰,古城巷子里藏着新旧交织的惊喜 —— 墙缝里的爬山虎还像从前那样钻着劲儿,门楣上的木雕仍刻有美丽的花纹,多了巷口的巴扎摊位支起的扫码付款的牌子,年轻人也架起手机,对着镜头直播卖特产,老人们坐在改造后的门廊下晒太阳,手里的茶碗还冒着热气。欢声笑语裹着新鲜的烟火气,飘得很远。帕夏家乡的红枣通过跨境电商卖到中亚,就连村里的农户们,也借着这股势头把土特产送了出来,挣上了安稳钱;猎鹿人旅社若还在,门口或许会停着来自各国游客的车,旅社里会飘着各国语言混着说的笑声。这哪里是 “变化”,这是大地与人心共生的果实 —— 大地献出物产,各民族同心耕耘,乡村振兴的路子越走越宽,“共同团结奋斗、共同繁荣发展”,就这样一针一线绣进了喀什的日常里。

《喀什七月》 资料图 “文化润疆” 从来不是空泛的话。书里赵子衿最后留在喀什,不是因为父亲的生意,是因为她听了魏晋的话,懂了 “故乡不是用来怀念的,是用来重生的”。她推出的阿喀阿什系列药茶、果茶及玩偶,在设计上完美融合了传统文化与特色文化,这些带着喀什印记的东西,成了游客认识新疆喀什的窗口,也让乡村的文化韵味有了新的表达;果喀喀的特色农产品销往全国,吃着甜枣的人,会想起喀什的阳光,想起那片土地上人们的勤劳。看似遥远的路途,幻化成人们和大地的相守,也让各民族间的情谊有了更绵长的传递。《喀什七月》写的不是喀什的 “过去”,是各民族如何一起把 “现在” 过好,把 “未来” 铺得更宽 —— 是在大地的滋养下,让每一步都走得扎实,让各民族间的情谊每一分都暖得真切。在这里,藏着喀什的心跳,藏着人们跟着时代脚步,一起走向好日子的决心。 《喀什七月》出版后,我带着书又来了古城。按书里的描述找到猎鹿人旅社的位置,如今开了一家小书店,门口挂着刺绣的门帘。走进店里,看见有人在读书,手边放着一杯卡瓦斯。阳光从窗户照进来,落在书页上,也落在读者的脸上 —— 那画面,像极了书里写的 “七月的太阳把石头都晒软了,可有些东西晒不化”。那些晒不化的,是人心底对大地的牵挂,是各民族拧在一起的劲儿,是乡村振兴路上不变的初心,更是喀什跟着时代往前走,却永远温热的手足情长。 风从巷口吹进来,让封面上的 “喀什的七月太短,短到只够遇见,喀什的巷子太长,长到走不出思念” 四行字舞动起来。眼前恍惚闪现《诗经・豳风・七月》里的句子:“七月流火,九月授衣。一之日觱发,二之日栗烈。无衣无褐,何以卒岁。” 古往今来的七月,总关照着日子的冷暖,如今的喀什是各民族借着 “一带一路” 的东风,抓着自贸区的机遇,连着乡村振兴的脉络,在大地的馈赠里,把日子过成了满院飘香的模样。 这便是《喀什七月》最动人的地方,也是我们做这本书的初心:它让更多人看见,喀什的 “大地与人心共生”从来不是一句空话 —— 是土地孕育出甜美的红枣、醇厚的茶,是各民族用情谊浇灌出乡村振兴的花,是每一个人都在为这片土地的明天努力,让手足情长伴着日子的香甜,一直延续下去。而这份共生的力量,终将让喀什永远充满希望与温暖。

责任编辑:杨蕾

|