|

石榴云/新疆日报记者 康颢严 “过去每到夏天,村里人经常会带着铁锹、扛着沙袋提心吊胆守在河边,随时准备抗洪抢险。现在,即便50年一遇的洪水来了,大家也能睡得安稳。”9月初,叶尔羌河的汛期已进入尾声,莎车县霍什拉甫乡阿尔塔什村村民玛尔江古丽·图尔荪说起近年来的安稳生活语气轻松。 发源于喀喇昆仑山脉的叶尔羌河,曾是新疆最“暴烈”的河流。每年6月至9月,山区冰川融化形成的融雪型洪水倾泻而下,迅速上涨的河水漫溢出河道冲毁庄稼、冲走牲畜,1949年至2013年间平均“三年两灾”。一到汛期,流域内90%以上的农村劳动力都要参与防洪,物资投入数以亿计。而每年其余8个月时间里,河水水量却细若琴弦,下游农田春灌、冬灌滴水难求。

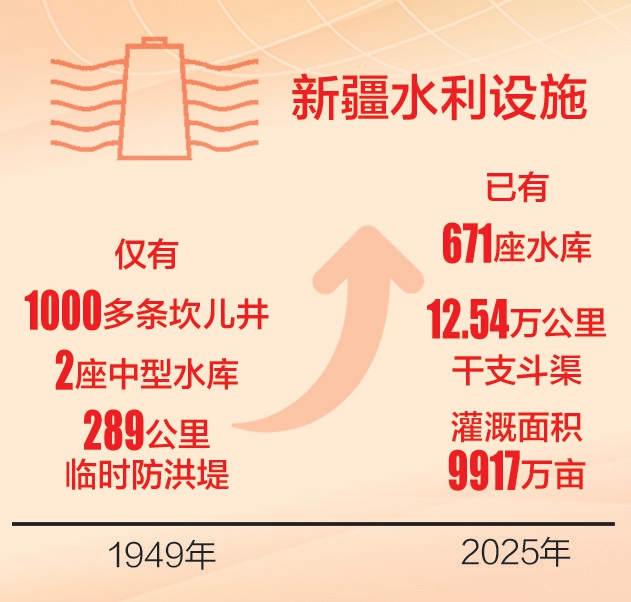

2025年6月,壮观的阿尔塔什水利枢纽。自治区水利厅供图 1949年,原新疆省水利局组建之初,全疆水利设施仅有1000多条坎儿井、2座中型水库、4万公里引水土渠和289公里临时防洪堤。提高防洪排涝能力,为农业生产提供基础保障,修建控制性水利工程是科学的“解法”,然而驯服叶尔羌河并非易事。 20世纪80年代,在昆仑山深处建设一座大坝被纳入新疆水利建设蓝图,但这里的地质条件堪称水利工程的“禁区”。勘探数据可称为当时世界级水利工程的极限,164.8米高坝体、9度设防的高烈度地震带、600米世界级高边坡,还有坝基百米级深厚覆盖层。这样“三高一深”的条件下,一旦在修建过程中出现溃坝,不仅超百亿元的投资打了水漂,还会威胁下游数百万人的生命安全。 这座超级水利工程经历了漫长的筹备,终于在2011年破土动工。上百家参建单位克服交通不便、高原反应、人力物资成本等困难,集结全国顶尖的水利专家,开展了近百项科研攻关,创新实验室、改良混凝土配方,首创联合进水口整体框架式滑模冬季施工,近十年攻坚克难,最终啃下“硬骨头”。 2019年11月,阿尔塔什水利枢纽工程水库大坝下闸蓄水,开始发挥防洪、灌溉和生态输水作用;2021年8月,工程全部机组实现并网发电。这座水利枢纽,从蓝图变为现实,彻底结束了叶尔羌河的千年水患。 如今,阿尔塔什水利枢纽通过总库容22.49亿立方米的调蓄能力,将下游防洪标准由2.5年一遇跃升至50年一遇,为沿岸数百万各族群众筑起了一道安全屏障,年均减少防洪投入约1000万人次。下游650余万亩农田灌溉保证率从不足50%提高到75%,在大坝的供水保障下,至2025年,叶尔羌河灌区总灌溉面积突破1000万亩。 “粮食产量翻番,家里换了新房,还买了运输车。”玛尔江古丽·图尔荪细数近年来的变化,由于春灌、冬灌供水充足,村里的小麦从过去每亩200公斤提高到现在的370多公斤。大坝建设期间,累计吸纳周边劳动力1.2万人次,培训技术工人超3000人,她的多位同村人参与大坝建设后,学会操作大型机械等有了一技之长,月收入超2万元。 一座水利工程,不仅扼住了水患,稳住了粮仓,富裕了百姓,还滋养着生态。阿尔塔什水利枢纽每年向塔里木河生态输水3.3亿立方米,其中为下游胡杨林供水1.2亿立方米,达成“补水还绿”的生态效益。同时,年发电量21.86亿千瓦时,每年可节约标准煤88.31万吨,为南疆四地州输送稳定的绿电。 巨变,始于滴水,成于“疆”来。经过70年超3000亿元的投资建设,新疆已建成671座水库、12.54万公里干支斗渠、逾8000公里堤防护岸,灌溉面积达9917万亩,为构筑水旱灾害防御、农业稳产增收和生态屏障奠定了坚实的“水基石”。当前,大石峡水利枢纽、库尔干水利枢纽等5项重大引、调、蓄水工程实现关键节点目标,37座中小型水库加快建设,新疆基础水利设施,浇灌出绿洲与未来的无限可能。

责任编辑:孙圆圆

|